Fachwissenschaftlicher Bezug 1

Die älteste und einfachste Form ist die Balkenbrücke. Die Menschen nutzten zunächst einen oder mehrere Baumstämme, um Bäche oder andere Hindernisse zu überwinden. Später dienten ins Flussbett gerammte Baumstämme als Aufleger für Träger mit größeren Spannweiten.

Balkenbrücke

Die Belastung des Trägers durch Zug- und Druckkräfte ist bei Balkenbrücken besonders groß, sie biegen infolge der Belastung nach unten durch.

Die Baustoffe Stahl und Stahlbeton ermöglichten zwar enorme Fortschritte bei der Entwicklung von Balkenbrücken mit größeren Spannweiten, sie erhöhten aber auch deren Eigengewicht.

So entstanden Fachwerkbrücken, deren Träger das hohe Eigengewicht des Materials ausgleichen und somit die Stabilität der Konstruktionen erhöhen. Dabei wird die Verwindungs- und Verformungsfestigkeit von Dreiecken genutzt.

Fachwerkbrücke

Heute ermöglicht die Technik des Spannbetons die Konstruktion von Brücken mit großer Spannweite auch ohne Stützgerüste.

Hängebrücken

stellen den zweitältesten Brückentyp dar. Einfache Urformen dieses Typs überbrücken auch heute noch vor allem im tropischen Regenwald tiefe Schluchten über beachtliche Entfernungen.

Heute werden mit gewaltigen Stahlkonstruktionen bei minimalem Materialaufwand die größten Durchfahrthöhen und die längsten Spannweiten aller Brückentypen erreicht.

Die Fahrbahn ist dabei an stählernen Tragkabeln aufgehängt, die von hohen Stützen (Pylone) getragen werden. Vielschichtige Wechselwirkungen von Zug- und Druckkräften sowie die extreme Empfindlichkeit gegen Seitenwind machen die Konstruktion von Hängebrücken besonders kompliziert.

Hängebrücke, Rheinbrücke bei Kleve

Besonders elegante Hängebrücken-Konstruktionen stellen Schrägseilbrücken dar.

Severinsbrücke bei Köln

Bogenbrücken

Die Entwicklung erster Bogenbrücken stellte eine besondere architektonische Leistung dar. Im römischen Reich und später im Mittelalter waren steinerne Bogenbrücken für den Handel und die Versorgung der Städte von großer Bedeutung.

Steine als Baumaterial ermöglichten stabile, langlebige Brückenbauten mit bis dahin unerreichten Spannweiten und Durchfahrthöhen.

Mit der Konstruktion des Bogens konnte der entscheidende Nachteil dieses Materials umgangen werden: Steine halten zwar hohe Druck-, aber kaum Zugkräfte aus.

Bei einer Bogenbrücke oder entsprechenden architektonischen Gebilden müssen sie nur Druckkräfte aufnehmen und stützen sich gegenseitig.

Da eine Bogenbrücke somit nur durch Druck belastet wird, der von den Widerlagern aufgenommen und an den Baugrund weitergegeben wird, handelt es sich hier um einen besonders stabilen und formfesten Brückentypus.

Keilsteinbogenbrücke

Man unterscheidet zwei Arten von Bogenbrücken:

Der Kragbogen gleicht zwei Treppen, die sich in der Mitte treffen. Die Steine liegen so übereinander, dass jede Reihe etwas weiter vorsteht.

Kragbogenbrücke

Während der Kragbogen in jeder Phase stabil ist, wird der Keilsteinbogen erst nach Einsetzen des Schluss- oder Scheitelsteines standfest.

Der Bau eines Keilsteinbogens gestaltet sich entsprechend schwieriger, da ein Baugerüst notwendig ist und die Keilsteine exakt behauen sein müssen.

Quelle: Köthe, R.: Brücken. Nürnberg 1991

Bogenbrücke

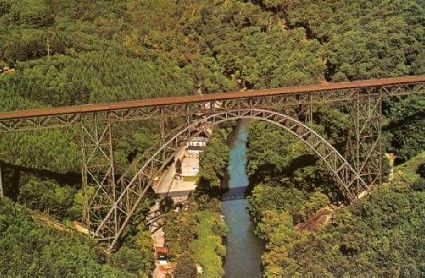

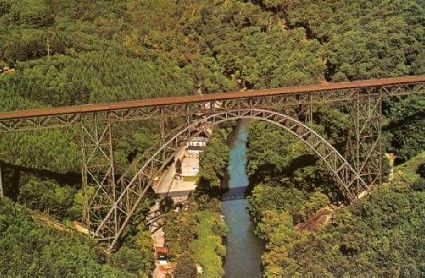

Zur Zeit der Industrialisierung entstanden erste Bogenbrücken als stabile Eisen- und Stahlkonstruktionen vor allem auch im Hinblick auf den steigenden Eisenbahnverkehr.

Müngstener Talbrücke

Bei der Müngstener Talbrücke befindet sich der Bogen unter der Fahrbahn

Heute wird insbesondere beim Neubau von Kanalbrücken die Bogenform gewählt, wobei sich der Bogen allerdings häufig über der Fahrbahn befindet.

Profile

Bei Balkenbrücken ist ein möglichst geringes Eigengewicht entscheidend für die Stabilität.

Die Wahl eines geeigneten Profils ermöglicht ein geringes Eigengewicht des Balkens bei einer hohen Festigkeit bzw. Belastbarkeit.

Profile verleihen Konstruktionen bei einem minimalen Materialbedarf eine große Stabilität.

Für Stahlkonstruktionen verwendet man z.B. gewalzte Profile in Form von Winkel-, T-, Doppel-T-, U- und Rohrprofilen.

Der Grad der Stabilität ist abhängig von der Profilform. Je mehr Material in Richtung des Kraftverlaufs bzw. in der Richtung der Belastung angeordnet wird, desto größer ist die Stabilität.

Darüber hinaus können geschlossene Profile aufgrund ihrer höheren Formfestigkeit stärker belastet werden als offene.

U- und Doppel-T-Profile

Papier als Material

Mit dem wenig stabilen und formfesten Werkstoff Papier lassen sich die Möglichkeiten der Stabilisierung durch Profilgebung (rollen oder knicken) besonders gut verdeutlichen.

So kann z.B. durch eine einfache Zick-Zack-Faltung die Tragfähigkeit um ein Vielfaches erhöht werden.

Die Faltung bzw. Profilgebung versteift das Material, weil die einwirkenden Zug- und Druckkräfte aufgefangen und in verschiedene Richtungen abgeleitet werden.

Daneben bestimmen noch weitere Faktoren die Festigkeit des Papiers.

Ein kleineres Stück ist z.B. weniger biegsam als ein größeres gleicher Dicke, da seine steifere Fläche mehr Widerstand bietet. Dementsprechend weisen auch kürzere Kanten eine höhere Festigkeit auf. |